Spektroskopie auf der Sternwarte

Nachfolgend stellen wir unsere eigenen Entwicklungen vor:

Übersicht

Unsere Spektroskope sind allesamt im Eigenbau entworfen und mit "Bordmitteln" gefertigt worden.

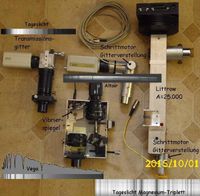

Abb. 1: Übersicht der Selbstbau Spektrographen der Sternwarte Weisbach

Die erste Version verwendet ein Transmissionsgitter mit 300 Linien / Millimeter und funktioniert in Form einer Okularprojektion. Die dabei entstehende geringe Nichtlinearität ist leicht durch ein kubisches Polynom zu korrigieren. Solche Korrekturen liefern frei verfügbare Programme wie VisualSpec und Iris, die über das Internet erhältlich sind.

Drei weitere Spektroskope haben Reflexionsgitter mit 600, 1200 und 2400 Linien/mm. Höhere Auflösungen erreichen wir mit der Littrow-Anordnung. Bis auf die Echelle-Version sind alle Instrumente mit motorisierten Gittersteuerungen ausgerüstet, womit eine berührungsfreie Bedienung erreicht wird und mechanische Störungen infolge manueller Einstellung vermieden werden. Vorwärts-Rückwärts-Zähler mit Ziffernanzeige erleichtern die spektrale Justage. Die eingefügten Spektren wurden mit selbstgefertigten Spalten aus Rasierklingen und einer Breite von 25 µm gewonnen.

Kleinspektrograph (Auflösung ca. 800)

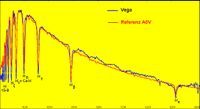

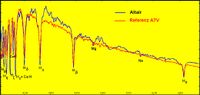

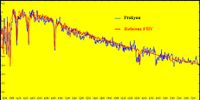

Der Kleinspektrograph liefert Übersichtsspektren niedriger Auflösung (ca. 800).

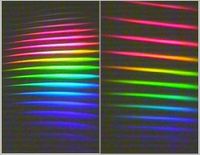

Abb. 2: Übersichtsspektren niedriger Auflösung mit unserem Kleinspektrographen (Auflösung ca. 800)

Littrow Spektrograph mittlerer Auflösung (Auflösung ca. 25.000)

Mit unserem Littrow mittlerer Auflösung (ca. 25.000) lässt sich die Rotation des Jupiter demonstrieren.

Die Schrägstellung der Linien entsteht durch die Drehung des Jupiter um eine Achse, die senkrecht zum Spalt steht.

Des Weiteren haben wir zunächst versucht, Unterschiede zwischen den Spektren der ungestörten Photosphäre und Flecken der Sonne darzustellen. Bei mittlerer Auflösung wurde das von Christian Buil schon gezeigt und überzeugend dargestellt. Wir ergriffen 2017 die Gelegenheit, den großen Flecken Nr. 12670 am 7. August zu untersuchen. Nachfolgend sieht man den Flecken auf w3.solarmonitor.org

und auf dem Desktop ein Spektrum mit waagerechter Fleckenspur im oberen Drittel, sowie sein Guidingbild (negativ imaging) mit entsprechenden Nachführungskorrekturen.

Nachfolgend eine exemplarische Zusammenstellung der Ergebnisse: einzelne identische Absorptionslinien in Photosphäre und Sonnenfleck zeigen unterschiedliche Intensitäten. Oben die Originalaufnahme mit Fleckenspur, darunter die Absorptionsprofile von Photosphäre und Fleck (Vspec-Software) mit den daraus synthetisierten Spektralbändern. Anhebungen der Absorptionen sind durch graue Punkte markiert. Ganz unten befinden sich Ausschnitte aus den hochaufgelösten Spektren von Wallace (Kitt Peak Observatory in Arizona) und vermitteln einen Eindruck über Möglichkeiten und Grenzen mittlerer Auflösungen.

Derartige Analysen mit bescheidenen Auflösungen dienen lediglich Demonstrationszwecken. Sind Sonnenflecken mit ihren radikalen Temperaturabsenkungen (um fast 2000 Grad) als K-Stern-Domänen zu betrachten, und welchen zusätzlichen Einfluss haben die (durch Magnetfelder) völlig veränderten Strömungsverhältnisse sowie Temperaturgefälle in den Flecken auf die Spektren (Minnaert und Wanders 1932 Bruggencate und Klüber 1939 Stumpff 1961 Stankiewicz 1962 Kneer and Mattig 1978 Bellot Rubio et al. 2006 Kopf 2010 )? Zur Bearbeitung solcher Fragen ist Hochauflösung allerdings das absolute Gebot.

* * * * * * *

Analysen der Wachstumskurve sind schon zahlreiche für die Sonne unternommen worden. Wir haben uns trotz mittlerer Auflösung auch daran gewagt und kamen zu einem qualitativ befriedigenden Ergebnis.

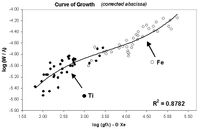

Abb. x: Die nicht korrigierten Werte,

Und hier die entsprechenden nach Korrektur bzgl. Anregungstemperatur und Anregungsniveau.

Abb. x: korrigierte CoG

Die Streuung ist größer als bei den bisherigen Veröffentlichungen aber qualitativ insoweit ok, als dass die drei Wachstumsphasen deutlich erkennbar sind.

Literatur: Menzel 1938, Rubenstein 1940, Wright 1944, Cowley 1964

* * * * * * *

Littrow Spektrograph hoher Auflösung (Auflösung > 100.000)

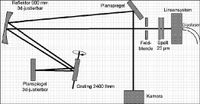

Die neueste Entwicklung ist ein Littrow hoher Auflösung (größer als 100.000) mittels zweifacher Gitterdispersion und langbrennweitigem Hohlspiegel.

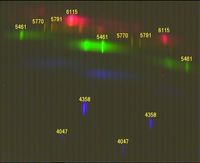

Originalaufnahmen mit einer einfachen WebCam und sense-up Technologie.

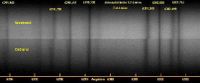

Ausschnitt des Sonnenspektrums bei 6300 Angström mit einer spektralen Gegenüberstellung des westlichen und östlichen Randes am Sonnenäquator. Bei einer äquatorialen Drehgeschwindigkeit von 2 km/s kommt es am Westrand zu einer geringfügigen Rot- und am Ostrand zu einer Blauverschiebung der Absorptionslinien. Als Referenz dienen die atmosphärischen Sauerstofflinien, deren Positionen unverändert bleiben (Balthasar 1982). Ihnen gegenüber sind die Eisenlinien am Westrand ins Rote und am Ostrand ins Blaue verschoben. Diese Verschiebung beträgt (um 6000 Angström) jeweils lediglich 0,04 Angström, was zu einem Versatz von 0,08 Angström der Eisenlinien zwischen West und Ost führt. Dieser geringfügige Unterschied lässt sich mit dem neuen Spektrographen eindrucksvoll demonstrieren.

Die Wellenlängenangaben sind der Second Revision of Rowland's Preliminary Table of Solar Wavelengths Monograph 61 National Bureau of Standards 1966 entnommen. Sonnenspektren in diversen Auflösungen gibt es hier.

* * * * * * *

Echellespektrograph

Aktuelle Versuche konzentrieren sich auf einen gewichtsarmen und kompakten Echelle-Spektrographen. Ein wesentliches Merkmal dieser Geräte ist die Arbeit in hohen Gitterordnungen und der Verschwendung des meisten Lichtes, was bei kleineren Teleskopen der Amateure wegen sehr geringer Lichtausbeute problematisch ist. Deshalb waren wir bislang dieser Version des Spektrographen gegenüber zögerlich. Aus bautechnischem Grunde heraus reizte es uns aber nun doch, eine eigene Version zu entwickeln. Als Querzerleger (Crossdisperser) wählten wir aus lichtausbeuterischem Grunde ein 60o-Prisma. Ein gewisser Nachteil ist zwar die 1/λ3 abhängige Stauchung (Spreizung) im roten (blauen) Spektralbereich der prismatischen Dispersion, die wir aber gerne akzeptieren; denn er führt lediglich zu unterschiedlichen Abständen der Spektralstreifen (siehe unten).

Die Skalierung der Wellenlängen bleibt unberührt.

Prisma Gitter

Erste Ergebnisse zeigen die folgenden Aufnahmen von Laborlichtquellen.

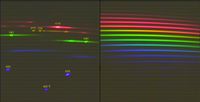

Energiesparlampe Glühlampe.

Energiesparlampe Glühlampe

Durch die Verwendung einer Lochblende von ca. 0,2 mm lässt die Auflösung noch zu wünschen übrig. Entscheidende Verbesserung wird mit Einsatz eines Kurzspaltes (25x500 µm) erreicht.

Die spektrale Anordnung wurde so geändert, dass die grüne Linie im Zentrum steht. Die Länge des Kurzspaltes ist noch zu groß und führt zu Überlappungen der Spektralstreifen, was bei Verwendung eines Kurzspaltes von 25x125 µm lösbar wird. Die Anfertigung solcher Spalte ist zwar nicht trivial, lässt sich aber mit Standlupen, Rasierklingen und Schlitzblenden aus der Elektronenmikroskopie (www.plano-em.de) bewerkstelligen. Damit "haben wir zunächst die Sonne ins Visier genommen".

ohne Filter IR-Filter Blaufilter

Tageslichtspektrum des Morgenhimmels. Der verwendete Kamerachip ist unempfindlich im Blauen. Links ohne Filter, mittig mit IR-Filter, rechts mit Blaufilter (Anhebung der Verstärkung, was teilweise zu Überstrahlungen führt). Über charakteristischen Linien sind die verursachenden Elemente angegeben.

Richard Walker führte die Verwendung von Glimmstartern zur Kalibrierung der Wellenlängenskalen ein, und die Spektren dieser Referenzleuchten sind mittlerweile gründlich untersucht. Sie sind zunehmend beliebt, und deshalb haben wir getestet, ob unser Echelle-Spektrograph für derart schwache Lichtquellen empfindlich genug ist. Links sieht man den starken IR-Anteil eines Glimmstarters von Philips, der mit IR-Filtern unterdrückbar ist (Mitte). Das Spektrum eines unbekannten Objektes (hier nur Tageslicht) lässt sich durch Überlagerung mit der Referenz (rechts) wellenlängenmäßig bequem einschätzen.

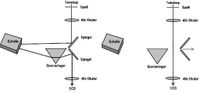

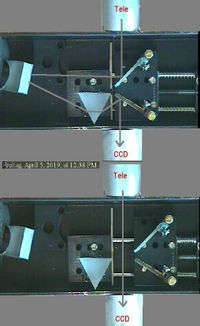

Der Aufbau ist so ausgeführt, dass der Spiegelblock zur direkten Beobachtung von Objekt und Spalt verfahren werden kann (oben rechts). Sind Objekt und Spalt auf Flucht, dann wird zur Spektroskopie der Spiegelschlitten in seine Ursprungsposition gebracht (oben links).

Praktische Realisierung: oben die Spektral-, unten die Objektfindungsposition. Strahlengänge sind grau eingezeichnet. Die Verschiebung des Spiegelblockes ist natürlich zwecks berührungsfreier Bedienung motorisiert. Halbspalt:

Wir verwenden einen Halbspalt aus Rasierklingen mit einem Abstand von ca. 25 µm. Der Offenbereich dient zur Auffindung eines Objektes, das unter Sichtkontrolle zur Spektroskopie in den Kurz- oder Langspalt des unteren Bereiches gesteuert werden kann. Der Kurzspalt von 60 µm Länge entsteht durch Überkleben des Rasierklingenspaltes mit einer Schlitzblende (60x2000 µm, Plano). Gegenwärtig verwenden wir die Abmessungen von 25x125 µm, um breitere Spektralstreifen zu bekommen.